Биографический Институт должен быть международным адресным столом, где будет зафиксирован всякий, так или иначе отметивший свой жизненный путь.

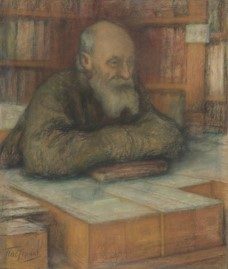

Николай Рыбников

Доктоp психологических наук (1943), пpофессоp (1945), член-корреспондент АПН РСФСР (1947). Награждён орденом Ленина[?].

Hаучная деятельность Рыбникова связана с Институтом психологии при Московском университете, где он работал с 1912 по 1961 годы. Основная сфера научной деятельности Рыбникова пpоблемы возрастной и педагогической психологии, проблемы памяти, теоретические и практические вопросы биографического дела.

В трудах Рыбникова дана характеристика возрастных особенностей ребенка на основе анализа языкового развития, игровой деятельности, формирования творческих потенций, интересов и жизненных идеалов. Рыбников — составитель словаря русского ребенка, в основу котоpого легли матеpиалы собранных по его инициативе дневников pодителей, отpажающих различные стороны детского развития. Предметом его исследования были вопросы жизненного самоопределения в юношеском возрасте и проблема выбора профессии; процессы овладения детьми навыками чтения, письма, счета; изучение памяти и мнемических процессов, поиск путей их совершенствования.

Рыбников собрал научную коллекцию дневников детского развития, составленных родителями. Эти дневники он рассматривал как ценный материал, дополняющий результаты экспериментального изучения ребёнка.

В последний период деятельности он занимался исследованием проблем отечественной истории психологии. Положил начало систематической разработке историографии русской и советской психологии.

Много внимания Рыбников уделял методам исследования, им был разработан биографический метод в психологии. Рыбников предложил детальный план создания Биографического Института. Рыбников уделял значительное внимание изучению родов Рыбниковых и Щукиных.

Выдвинута гипотеза о глубокой связи идей Федорова и Рыбникова.

Именно на подходах Николая Александровича во многом базируется деятельность нашего Биографического общества.

В 1917 окончил историко-филологический факультет Московского университета. В 1910 за работу об узнавании был удостоен премии Володи Павлова, конкурс на которую был объявлен в 1909 историко-филологическим факультетом Московского университета (тема конкурса – «Экспериментальное исследование той стороны памяти или внимания, которое может иметь педагогическое значение»).

Начиная с 1911, регулярно публиковал рецензии и обзоры в основном в журнале «Вопросы философии и психологии», а также в других специализированных журналах. Так, наиболее удачными его рецензиями принято считать рецензии на книги Г.И. Россолимо и Ф.Е. Рыбакова. В том же 1911 читал в Академическом кружке самообразования при обществе бывших воспитанников Императорского Московского коммерческого училища курс психологии, состоявший из восьми лекций, посвященных памяти, умственной работе и утомлению, ощущениям, методам экспериментальных исследований в психологии. Отдельная лекция касалась вопросов отношения души к телу и несостоятельности материализма.

В 1912 читает курс «Экспериментальная психология в применении к педагогике». С того же года работал в Психологическом институте при Московском университете (НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР; ныне Психологический институт Российской академии образования), сотрудничал в научных учреждениях Москвы (АКБ им. Н.К. Крупской, Институт детской дефективности, Институт методов школьной работы и др.). В 1918 организовал в Педагогическом музее Учительского дома цикл лекций по профориентации – во время, когда само понятие «профессиональная ориентация» было в новинку для системы образования.

Несмотря на удивительную работоспособность, в конце 1930 был вынужден покинуть Психологический институт и поступить на работу в Центральную психофизиологическую лабораторию народного комиссариата связи. Только в 1938 ему удалось возвратиться в Институт психологии, где на посту директора кабинета истории психологии он и встретил Великую Отечественную войну. Во время войны исполнял обязанности директора Института психологии, продолжая заниматься научно-исследовательской работой, и, в частности, работами, имеющими оборонное значение, что послужило одним из оснований для награждения его медалью «За оборону Москвы». В послевоенные годы Николай Александрович изучает круг детских представлений и возможности использования художественной литературы в семейном воспитании, индивидуального подхода к учащимся в школьном обучении. В 1949 в статье он анализировал педагогические и чисто психологические причины неуспеваемости.

Основная сфера научной деятельности Рыбникова – возрастная и педагогическая психология. В его трудах дана характеристика возрастных особенностей ребенка на основе анализа языкового развития, игровой деятельности, формирования творческих потенций, интересов и жизненных идеалов. Под руководством Рыбникова проведена научная работа по составлению словаря русского ребенка; с этой целью по его инициативе была создана специальная комиссия. Он собрал научную коллекцию дневников детского развития, составленных родителями. Эти дневники он рассматривал как ценный материал, дополняющий результаты экспериментального изучения ребенка.

Предметом исследования Рыбникова были вопросы жизненного самоопределения в юношеском возрасте и проблема выбора профессии; процессы овладения навыками чтения, письма, счета; изучение мнемических процессов и поиски путей их совершенствования. Много внимания он уделял методам исследования, им был разработан биографический метод.

В последний период деятельности он занимался разработкой проблем отечественной истории психологии. Положил начало систематической разработке историографии русской и советской психологии. Огромное количество опубликованных работ и не менее обширный архив свидетельствуют о колоссальной эрудиции и работоспособности ученого, который отдал себя без остатка служению науке.

Для пед. психологии важное значение имела разработка Р. проблемы овладения навыками чтения, письма, счёта. Р. вел также эксперим. исследование мне-мич. процессов. Много внимания уделял методам психол. исследования, в частности разрабатывал биографич. метод, имеющий важное значение для исследования личности. В последний период науч. деятельности занимался преим. разработкой проблем истории психологии, организовал в ин-те кабинет истории психологии, положил начало систематизации библиография, работы в области психологии.

Никольская А.А. Рыбников // Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. – Т. II (М–Я). – М., 1999.

В это время занятия психологией не поощрялись: в университете не было психологического факультета, а сам предмет не входил в программу государственных экзаменов ни в школе, ни в университете

Почувствовать настоящую тягу к психологии Н А. Рыбников смог только с прибытием в университет Г.И. Челпанова в 1907 г., переведшегося из Киева в Москву. Рыбников поступил в семинар Челпанова и начал работать в созданной последним психологической лаборатории, а с 1908 г Рыбников начал исполнять обязанности ассистента Челпанова в практикуме по экспериментальной психологии

В это время Рыбников занимался изучением памяти (так, в 1909 г. он даже получил премию за работу об узнавании), и именно в это время, не без влияния Челпанова, у него сформировался устойчивый интерес к педагогической психологии.

Рыбников был твердо убежден в том, что теоретические выводы могут быть успешными только в том случае, если они неоднократно проверены на практике. В полном соответствии со своим убеждением, несмотря на отрицательное отношение к этому начинанию Челпанова, Рыбников максимально возможно приблизился к народу: занялся изучением способностей деревенских школьников и методами преподавания сельских учителей.

В это время Рыбников занимается изучением идеалов юношества, выбора жизненного пути и профессии применительно в основном к представителям сельской молодежи.

Одновременно с этим Рыбников получал высшее образование (поступив в университет в 1905 г., он смог официально закончить его вследствие различных причин только в 1917 г.); он собирал всяческие материалы о развитии детей, включая родительские записи и дневники, наблюдения учителей, диктанты, сочинения и т.д. Обучаясь в университете, он параллельно занимался анализом психологической литературы, теоретических работ и экспериментальных исследований в интересующих его областях психологии.

С 1911 г. рецензии и обзоры Н.А. Рыбникова регулярно публикуются в журнале «Вопросы психологии и философии» и в других специализированных журналах. Так, наиболее удачными его рецензиями принято считать рецензии на книги Г.И. Россолимо и Ф.Е. Рыбакова.

В это время Рыбников начинает читать курс психологии в академическом кружке самообразования при обществе бывших воспитанников императорского Московского коммерческого училища, который состоял из 8 лекций и был посвящен памяти, умственной работе и утомлению, ощущениям, методам экспериментальных исследований в психологии, отношении души к телу — именно этими вопросами общей психологии определяется круг интересов Рыбникова в это время.

Уже в 1912 г. он, следуя своей заинтересованности в педагогической психологии, читает курс лекций под названием «Экспериментальная психология в применении к педагогике».

Собственные научные исследования Рыбников начинает публиковать именно в это время. В 1913 г. в журнале «Для народного учителя» появилась статья, озаглавленная «Идеалы деревенских школьников», где рассказывалось на основе опросов детей 8—14 лет о том, кто из известных людей — близких, общественных деятелей, литературных героев и т.д. — больше других привлекает деревенских школьников.

По результатам опросов в этой статье делается следующий вывод: с возрастом дети начинают более критично относиться к окружающим людям и при выборе своего идеала переходят от близких родственников к общественным деятелям. Также интересно то, что, по наблюдениям Рыбникова, девочки намного чаще, чем мальчики, выбирают в качестве примера для подражания религиозные идеалы и, кроме того, больше тяготеют к материальным благам. Вследствие чего Рыбниковым был сделан следующий педагогический вывод: «Школа должна привести ребенка в общение с великими душами, примером которых мог бы воодушевиться ребенок». В том же году публикуется работа под названием «Детские рисунки, их психологическое и педагогическое значение». Осознав педагогическую ценность детских рисунков, Рыбников организует сбор детских рисунков в деревенских и городских школах.

В 1914—1916 гг. выходят следующие его статьи: «Конкретные представления у детей», «Деревенский школьник и земство», «Социальные понятия деревенского школьника», «Опыт экспериментального узнавания и репродукции», «О логической и механической памяти». Также им была выпущена программа для наблюдения над душевным развитием ребенка — «Как изучать ребенка».

В 1918 г. он начинает вплотную заниматься одной из наиболее интересующих его тем — биографическим методом и его применением в психологии. С его точки зрения, необходимо всесторонне научно изучить как можно большее число биографий согласно так называемой «психографии» — определенной схеме, содержащей перечень признаков и свойств, необходимых при изучении индивидуальности.

Отдельным аспектом занятий Рыбниковым психологией является изучение им особенностей и трудностей выбора профессии. Так, отдельным изданием выходит книга Н.А. Рыбникова «Психология и выбор профессии». В 1918 г. он организовал в Педагогическом музее Учительского дома цикл лекций по профориентации — во время, когда само понятие «профессиональная ориентация» была в новинку для системы образования. Главной задачей психологов была систематизация индивидуальных особенностей личности в целях выяснения, подходит ли данная личность конкретной профессии.

В 1920 г. выходит книга Рыбникова «Биографии и их изучение», в 1923 г. — сборник статей под редакцией Рыбникова «Современный ребенок». В 1926 г выпущены книги «Выбор профессии и школа», «Язык ребенка», «Интересы современного школьника», «Детские рисунки и их изучение». В 1930 г. изданы еще 3 его книги — «Крестьянский ребенок», «Автобиографии рабочих и их изучение», «Память, ее психология и педагогика». В свое время Рыбников уделил огромное внимание проблеме игры и роли игрушки в развитии ребенка.

Несмотря на удивительную работоспособность, Рыбникову в конце 1930 г. приходится покинуть Психологический институт и поступить на работу в Центральную психофизиологическую лабораторию Наркомата связи.

Только в 1938 г. ему удалось возвратиться в Институт психологии, где на посту директора кабинета истории психологии он и встретил Великую Отечественную войну.

Во время Великой Отечественной войны Н.А. Рыбников исполнял обязанности директора Института психологии, продолжая заниматься научно-исследовательской работой, и в частности работами, имеющими оборонное значение, что послужило одним из оснований для награждения Рыбникова медалью «За оборону Москвы».

В послевоенные годы Николай Александрович продолжает публиковать материалы, касающиеся изучения круга детских представлений и проблем использования художественной литературы в семейном воспитании: проведение сравнительных анализов характеристик детей—героев классической детской литературы (СТ. Аксакова, В.Г. Короленко, Л.Н. Толстого и других классических писателей).

Также в это время Рыбникова чрезвычайно занимают проблемы индивидуального подхода к учащимся в школьном обучении. В 1949 г. в статье он анализирует педагогические и чисто психологические причины неуспеваемости. Учитель, по мнению Рыбникова, имея в своем распоряжении уникальную возможность наблюдения за ребенком в различных условиях общения и обучения, должен учиться видеть и понимать ребенка, анализировать ситуацию в семье ребенка, изучать работы каждого конкретного ребенка, на основании чего преподаватель должен иметь краткое «дело-характеристику» на каждого своего питомца, чтобы выявить индивидуальные причины и динамику неуспеваемости.

Вообще, проблемы неуспеваемости очень долго интересовали Рыбникова. Так, в статье «Динамика успеваемости учащихся по орфографии» были проанализированы диктанты, написанные с 1899 по 1935 г., и были сделаны следующие выводы: среднее число ошибок на одного ученика в 1899 г. составляло 4,5, а в 1935 г. — 7,2, однако категории, в которых были сделаны эти ошибки, в целом остались неизменными, принимая во внимание упразднение старой системы алфавита.

Также одним из интересующих Рыбникова аспектов было изучение истории детства, т.е. всестороннее изучение всех тех изменений, которые претерпевают следующие друг за другом детские поколения. Для изучения истории детства Рыбников рекомендует привлекать художественную литературу и автобиографические материалы. Так, важнейшим источником Рыбников считает дневники родителей, в которых отражается раннее детство, школьный период развития ребенка, а также юношеские дневники, предоставляющие пытливому исследователю ценнейший материал.

Умер Николай Александрович Рыбников в 1961 г. Известный русский ученый Б.М. Теплов как-то назвал Н.А. Рыбникова «великим собирателем», а всю его деятельность по систематизации различных материалов — «научным подвигом». В самом деле, вклад Н.А. Рыбникова в развитие отечественной психологии трудно переоценить. Огромное количество опубликованных работ и не менее обширный архив свидетельствуют о колоссальной эрудиции и работоспособности ученого, которые он посвятил без остатка служению науке.

Яровицкий В.А.

100 великих психологов. – Москва: Научная книга, 2009. – 310 с.

А в общем, всё вело к необходимости изменить отношение школы к биографии и всерьёз заняться организацией биографической литературы, нужной для целей воспитания. И всё же педагогика была лишь одной из наук и прикладных дисциплин, которые, по идее Рыбникова, могли воспользоваться биографией в своих интересах. В дальнейшем Рыбников получит докторскую степень по совокупности работ именно в педагогике, но сам он ощущал себя более психологом.

В своей книге «Биографии и их изучение» (1920) он подробно аргументировал полезность биографии раньше всего для психологии. Рыбников доказывал важность биографии как источника для общей психологии и психологии индивидуальных отличий, генетической психологии, сравнительной психологии, психологии прикладной. Биография, считал Рыбников, способна, например, прояснить «структуру профессионального типа» – поскольку позволяет самым непосредственным образом проследить причины успеха героя на том или ином поприще. Рыбников указывал на ценность биографии и для прочих отраслей знания – экономики и этнографии, истории науки и техники и, конечно, общей истории… В доказательство он ссылался на В.О. Ключевского – его «Древне-русские жития святых как исторический источник» (1871) и на Н.А. Рожкова – «Обзор русской истории с социологической точки зрения», где автор брал для характеристики каждой эпохи наиболее выдающихся её представителей, демонстрируя «высший тип развития». Да, всякая наука интересуется более всего типическим. Но с этой позиции и биографии «средних» людей имеют свой смысл. «Можно только пожалеть, – писал Рыбников, – что на честь иметь биографию претендуют лишь избранники человечества, что так мало мы имеем дневников, записок, воспоминаний, оставленных средними людьми, теми, о которых, – далее он цитирует Рёскина, – «мир и не думал, и не слышал, но которые теперь исполняют главную долю всех его работ и от которых мы можем лучше всего научиться, как исполнить их».

В связи с общей мыслью о необходимости систематического изучения возможно большего числа биографий и стоит проект создания Биографического института, с которым Рыбников выступил впервые ещё в 1916 году – в ряде статей. Биографический институт мыслился Рыбниковым как учреждение, которое бы сохраняло массовый биографический материал и вело систематическое и всестороннее его изучение. Помимо жизнеописаний сохранению и изучению подлежали: автобиографии, дневники, воспоминания и письма, некрологи, иконография, автографы, фонограммы, семейные архивы, продукты творчества… В сущности, всё то, чем располагает или может располагать биограф. Исследование имеющегося материала должно было помочь воссозданию правдивых «образов прошлого», но и обогатить данными все те науки и дисциплины, которые изучают человеческую личность.

Наконец, видел здесь Рыбников и решение чисто практической задачи: подобное учреждение оказалось бы «графической памятью человечества», оно передавало бы жизненный опыт последующим поколениям. Институт, согласно проекту Рыбникова, должен был состоять из трёх основных отделов: регистрационного, научного, учебно-просветительного. Регистрационный – это своего рода адресный стол, где фиксируется всякий, кто чем-либо отметил свой жизненный путь. Здесь же собирается весь графический материал, имеющий отношение к интересующим лицам. Научный отдел ведёт систематическое, всестороннее изучение биографий под углом зрения различных наук и научных дисциплин. Тут биография рассматривается как источник. Учебно-просветительный имеет дело с результатами, которые ему поставляет научный отдел. Его задача – знакомить с ними широкие массы. Предусматривался постоянно действующий музей с отделами: биографо-документальный, иконография, графика, психологический, педагогический, антропологический, историко-литературный, отдел наследственности. Предполагались и библиотека, где была бы представлена биографическая литература, и выпуск журнала «Биограф», было уже начато составление систематического указателя биографической литературы…

Работу по созданию предпосылок для организации Биографического института думалось вести на базе биографической секции Педологического института, который Рыбников возглавил как раз в том 20-м году, когда вышла его книга «Биографии и их изучение». […] Но в 25-м году Педологический институт слился с Институтом методов школьной работы… Биографический институт не состоялся. Трудами Рыбникова и на его средства вышел ряд изданий с грифом Биографического института, в том числе Рыбникова: «Изучение биографии. Темы семинария, указатель литературы» (1922). Однако «Биографическим институтом» была библиотека самого Рыбникова в его квартире на Мещанской и кучка приверженцев идеи вокруг него. Но и на склоне лет Рыбников не терял надежды на воплощение своего замысла в будущем и отметил в своей автобиографии уже в сороковые годы, что «то, что делается в этом направлении сейчас за рубежом», сильно говорит в пользу его идеи и что, судя по западным работам, там «изучение биографий становится массовым явлением». «… Памятник обобщённому человеческому опыту будет создан, – писал он уверенно, – ибо нужда в нём большая. Жалею только, что мне самому этого не удалось пока сделать…

Померанцева Г.Е.

Биография в потоке времени. ЖЗЛ: замыслы и воплощения серии, М., «Книга», 1987 г., с. 24-27.

Гоноболин Ф.Н. 75-летие профессора Н.А. Рыбникова // Вопросы психологии. – 1956. – № 1; К 80-летию со дня рождения Н.А. Рыбникова // Вопросы психологии. – 1960. – № 6.

Николай Александрович Рыбников [Некролог] // Вопросы психологии. – 1961. – № 3. С. 188-189.

Рыбников Николай Александрович // Яровицкий В.А. 100 великих психологов. – М.: Вече, 2004.

Аксенова Г.В. Раненбургское духовное училище 1890-х годов по воспоминаниям профессора Николая Александровича Рыбникова // Гуманитарные исследования Центральной России. – 2021. – №3 (20). – С. 17-48. / pdf

Эткинд А. Русский биографический институт: проект Николая Рыбникова // Лица. Историко-биографический альманах. 1996. № 7. – С. 419-426 / pdf

Биографическое дело

Автобиографии рабочих и их изучение: материалы к истории автобиографии, как психологического документа. – Москва; Ленинград: Гос. изд-во, 1930. – 96 с.

Биографии и их изучение. – Москва : Б. и., 1920 [тип. Н. Желудковой]. – 48 с. – (Библиотека Биографического института).

Бiографическиiй институтъ. – Москва : [скл. изд.: Педагог. музей учительск. дома в Москве], 1918. – 14 с.

Изучение биографии: (Темы семинария, указ. лит.). – Москва: Б.и., 1922. 14 с. – (Биографический институт; Вып. 19).

Проект организации и план работы Биографического института, выписки из протокола заседания коллегии Научного отдела и устав Института. – ГАРФ. Ф.2306. Оп.19. Д.54.

Память

Память, ее психология и педагогика. – Москва; Ленинград: Гос. изд-во, 1930 (М. : 1-я Образцовая тип.). 86 с.

Избранная библиография Н.А. Рыбникова

Отдельные издания и материалы

- Автобиографии рабочих и их изучение: материалы к истории автобиографии, как психологического документа. – Москва; Ленинград: Гос. изд-во, 1930. – 96 с.

- Биографии и их изучение. – М.: тип. Н. Желудковой, 1920. – 48 с.

- Бiографическиiй институтъ = Биографический институт. – Москва : [скл. изд.: Педагог. музей учительск. дома в Москве], 1918. – 14 с.

- Введение в изучение ребенка. – М.: б.и., 1918. – 47 с.

- Деревенский школьник и его идеалы: Очерки по психологии шк. возраста. – М., 1916.

- Детские игрушки и их выбор. – М.: б.и., 1927. – 32 с.

- Детские рисунки и их изучение. – М. – Л.: Государственное издательство, 1926. – 47 с.

- Детство и юность. – М., 1922.

- Идеалы гимназисток. – М., 1918.

- Изучение биографии: (Темы семинария, указ. лит.) / Н. Рыбников Биогр. ин-т. – М., 1922.

- Интересы современного школьника. – М. – Л.: Государственное издательство, 1926. – 86 с.

- Массовый читатель и книга. – М.: Государственное издательство, 1925. – 87 с.

- Методы изучения ребёнка / под ред. Н. А. Рыбникова. – М., 1923.

- Навыки чтения, письма и счёта у современного школьника. – М., 1929.

- К вопросу о психологии старости. – [Б. м.]: Б.и., 1929. – 29 с. [Отт. из журн. “Психология”, 1929 г., т. II, вып. I]

- Крестьянский ребёнок. – М., 1930.

- Об ошибках чтения и приёмах борьбы с ними. – М., 1939.

- Память, ее психология и педагогика. – Москва; Ленинград: Гос. изд-во, 1930 (М. : 1-я Образцовая тип.). 86 с.

- Психология и выбор профессии. – М.: Государственное издательство. Орловское отделение, 1919. – 73 с.

- Ребёнок и его изучение: [Системат. указ. рус. педол. лит.]. – М., 1922.

- Религиозная драма ребенка. – [М.]: тип. Н. Желудковой, [1918]. – 16 с. / pdf – совр. изд.

- Русская педологическая литература: Систематический указатель. – Орел: Красная книга, 1925. – 64 с.

- Словарь русского ребёнка. – М.-Л., 1926.

- Центральный педологический институт. – М., 1922.

- Язык ребенка. – М.: Государственное издательство, 1920. – 84 с.

Статьи

Библиография статей Н.А. Рыбникова включает более ста работ и находится в начальной стадии составления.

- К вопросу о методике исследования памяти // Г.И. Челпанову от участников его семинариев… : статьи по философии и психологии. – М. : т-во тип. А.И. Мамонтова, 1916. II, С. 402-407 / pdf

- К истории психологической библиографии // Вопросы психологии. 1956. №1. С. 109-112.

Источники

Рыбников Н.А. История моей жизни (за шестидесятилетний период моего жития) (1880-1940), описанная на фоне двухсотлетней истории фамилии Рыбниковых. Москва, 1942. – Машинопись. 366 л. ОР РГБ. Ф. 367. К. 8. Ед.хр. 2.

ОР РГБ. Ф. 367. — Рыбниковы Н.А. и М.А., Щукины / Опись

Научный архив РАО. Ф.047. Оп. 1. — Рыбниковы Н.А. и М.А. / Опись